Im Prunksaal der öst. Nationalbibliothek

Seit 1.Jän.2023 ist der Prunksaal der österreichischen Nationalbibliothek wieder geöffnet für Besucher, nachdem er wegen umfangreicher Renovierungsarbeiten lange geschlossen war. Ein Grund, endlich wieder einmal hinzufahren!

Der Prunksaal ist der repräsentativste Saal der ehem. Hofbibliothek. Kaiser Karl VI. (1685-1740), der Vater von Maria Theresia, liess ihn 1723-1726 im barocken Stil erbauen, nach Plänen von Johann Bernhard Fischer von Erlach. Er war nicht nur Bücherspeicher, sondern auch Lese- und Verwaltungsraum sowie Ruhmeshalle der habsburgischen Herrscher. Mit seinen 200.000 historischen Büchern gilt der Bibliothekssaal als einer der schönsten der Welt. Die Bibliothek selbst gehört auch zu den wertvollsten Büchersammlungen der Welt, mit vielen einzigartigen Werken. Alle Bände sind digitalisiert und online frei zugänglich. Dennoch gibt es für Forscher einen Lesesaal, der aber nicht ohne Spezialführung einsehbar ist. Der Prunksaal ist heute nur ein winziger Teil der öst. Nationalbibliothek (https://www.onb.ac.at/), die insg. 12 Millionen Objekte beherbigt, die meisten davon digitalisiert.

Von außen wirkt das Gebäude relativ unscheinbar (zumindest für Wiens Innenstadt). Es ist Teil der Hofburg, zwischen Augustinerkirche und Hofreittrakt gelegen.

Eine riesige goldene Kugel wird dankenswerterweise von einer Statue des Atlas daran gehindert, auf die Passanten herunterzufallen.

Im Inneren verschlägt es Einem dann regelrecht die Sprache angesichts der barocken Pracht. Aber keine Kirche ist es, sondern ein Tempel des Wissens!

Der Saal ist 77,7m lang, 14,2m breit und knapp 20m hoch. Die Bücher sind auf 2 Stockwerke verteilt, die Galerie ist (für Besucher) aber nicht zugänglich. Die Bücherschränke und Geländer der Balustraden sind aus Nußholz, mit teils vergoldeten Schnitzereien.

Heizung gibt es keine (aus Brandschutz-Gründen war nie eine eingebaut), daher hatte es bei meinem Besuch frische 10 Grad in dem Saal. Aber heute ist dort viel High-Tech verbaut (Feuchtigkeitssensoren, Temperatursensoren, Alarmsicherung der Vitrinen, etc.).

Im Saal befinden sich auch insg. 16 Statuen berühmter Habsburger aus dem 14.-18. Jhd., hier im Bild links Erzherzog Albrecht VII. (1559-1621) und rechts Erzherzog Maximilian III. (1558-1618).

Im runden Mittelsaal liess sich Karl VI. überlebensgroß als „Hercules Musarum“ von Antonio Corradini in Marmor verewigen (die Statue wird auf 1735 datiert).

Einer der 4 venezianische Prachtgloben, die die Mittelhalle schmücken. Sie stammen von Vincenzo Coronelli (1650–1718).

Wer sich für Globen interessiert: Die ÖNB beherbigt auch ein eigenes Globenmuseum!

Die knapp 30m hohe Kuppeldecke ziert ein Fresko des Hofmalers Daniel Gran, der daran von 1726 bis 1730 arbeitete. Es stellt die Apotheose Kaiser Karls VI. dar und ist voller Allegorien und Anspielungen.

Der Obelisk, den der Engel in der Mitte trägt, steht für die Dauerhaftigkeit des Ruhms (Lorbeerkranz in der anderen Hand) der Habsburger.

Ein paar Details:

Rechts oben bezwingt Herkules den dreiköpfigen Höllenhund Zerberus - eine Anspielung auf die besiegten Völker Spaniens, Frankreichs und die Türken (deren 2. Belagerung 1683 noch nicht lange her war).

Links daneben eine Gruppe mit Gloria-Engel, die den Ruhm des Hauses Habsburg verkündet mit dem AEIOU-Banner, dem Wahlspruch von Friedrich III. (1415–1493). Es gibt keine offizielle Bedeutung, am gebräuchlichsten waren "Austriae est imperare orbi universo" (es ist Österreich bestimmt, die Welt zu beherrschen) und "Alles Erdreich ist Österreich untertan".

Darunter ist die Stadt Wien symbolisiert als Frau mit dem Wiener Wappen auf der Brust und mit einer Mauerkrone. Bienenstock und Leier stehen für regen Handel und Künste.

Hier ist zu sehen, wie Karl VI. (als Frauengestalt mit goldenem Herz, das für Großzügigkeit steht) mit dem gesenkten Zepter die Umsetzung des kaiserlichen Befehls zur Errichtung der Bibliothek fordert, 3 Putten tragen ein genaues Modell davon.

2 Engel, unterstützt von einer Eule, halten ein Schild mit einem Medusenhaupt, das Feinde der Wissenschaft vertreiben soll, unter anderem die Gestalt mit der Augenbinde (ganz unten), die die Unwissenheit verkörpert.

Der Hut am Stock ist ein Symbol der Freiheit (im Römische Reich bekamen Sklaven einen Hut, wenn sie freigelassen wurden). Links davon ist Merkur, Gott des Handels zu sehen, wie er neue Bücher für die Bibliothek bringen lässt.

Die Galerie ist über 4 Wendeltreppen erreichbar, die rund um den Mittelsaal angeordnet sind. Die Bücherwände daneben sind schwenkbar und dahinter befinden sich 4 Lesekammern.

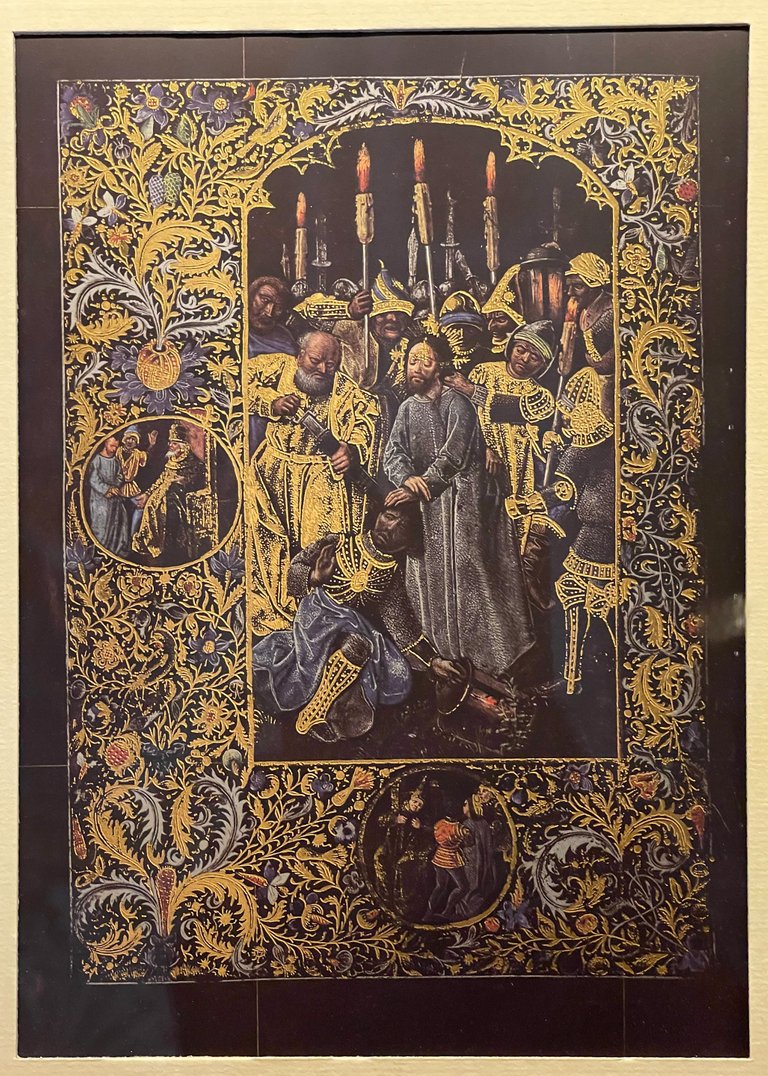

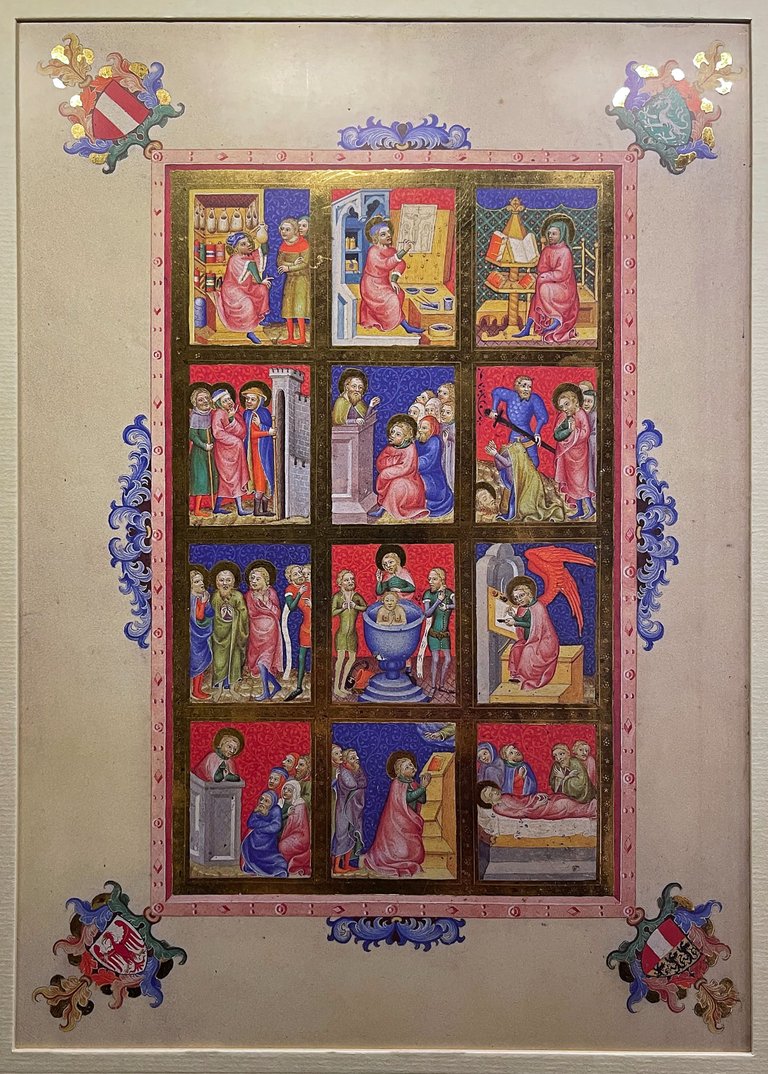

Einige der in der Bibliothek aufbewahrten Schätze sind in Vitrinen ausgestellt, z.B. das "Schwarze Gebetsbuch" (Codex Vindobonensis 1856), von dem weltweit nur 7 Ausgaben erhalten sind. Die Seite zeigt die Gefangennahme Christi. Das Pergament war in schwarzer Farbe getränkt worden, um so die Leuchtkraft von Gold, Silber und der Deckfarben noch besser zu Geltung zu bringen. Sie sind alle im 15. Jhd. in Brügge entstanden, wobei die Wiener Ausgabe die prachtvollste sein soll. Die Färbung hat allerdings den Nachteil, dass das Pergament mit der Zeit immer spröder wurde und mittlerweile ein Umblättern zum Zerbrechen der Seiten führen würde. Daher sind heute im Original die Seiten zwischen Acrylglasplatten montiert und werden in einem Spezialtresor aufbewahrt.

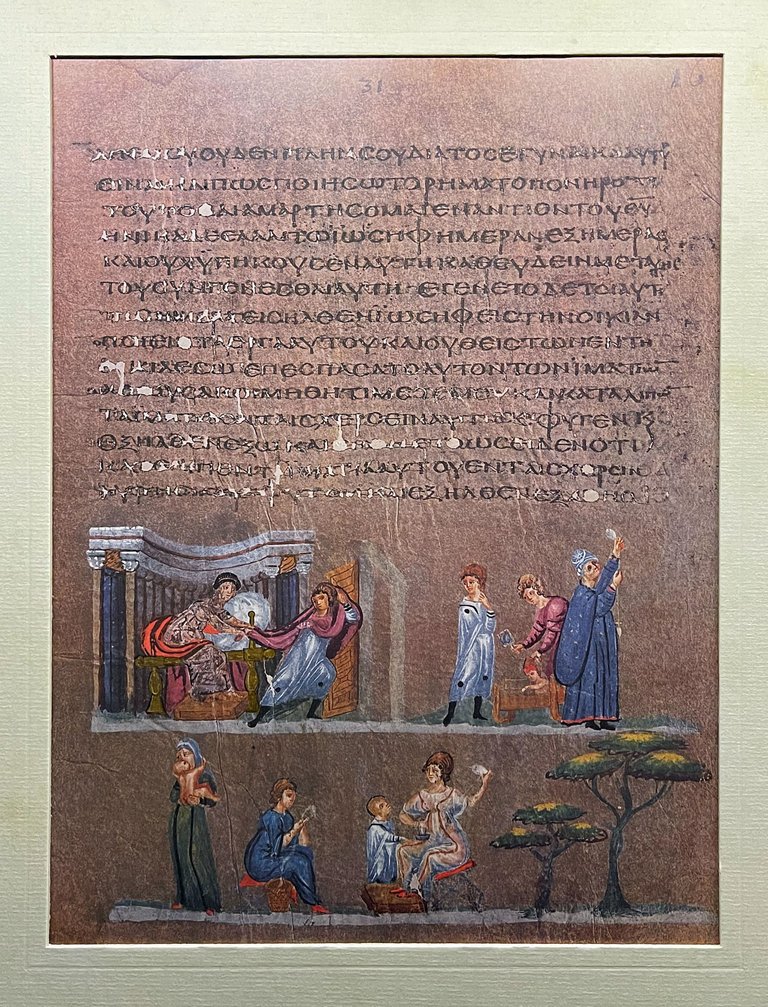

Die sog. "Wiener Genesis", die vermutlich in Syrien im 6.Jhd. entstanden ist, gehört zu den ältesten illustrierten Darstellungen der Bibel. Die Texte wurden mit Silber- und Goldtinte auf mit Purpur gefärbtem Kalbspergament geschrieben. Die Illustrationen im byzantinisch-naturalistischen Stil handeln vom Buch Genesis und enthalten volkstümliche Ausschmückungen der Geschichte.

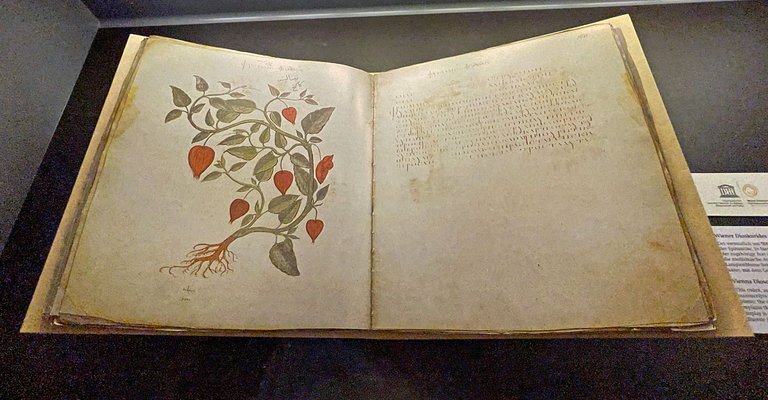

Der sog. "Wiener Dioskurides" ist eine Sammlung von botanischen und zoologischen Zeichnungen mit Texten eines griechischen Arztes, eine Art pharmakologisches Handbuch, das vermutlich 512(!) in Konstantinopel entstanden ist. Er gilt als eine der berühmtesten Handschriften der Spätantike und ist UNESCO-Weltkulturerbe. Hier als Beispiel eine Abb. der "Lampionblume" Physalis alkekengi, mit einer Anleitung, wie aus den Früchten ein harntreibender Saft zubereitet wird, mit dem auch Gelbsucht behandelt werden kann.

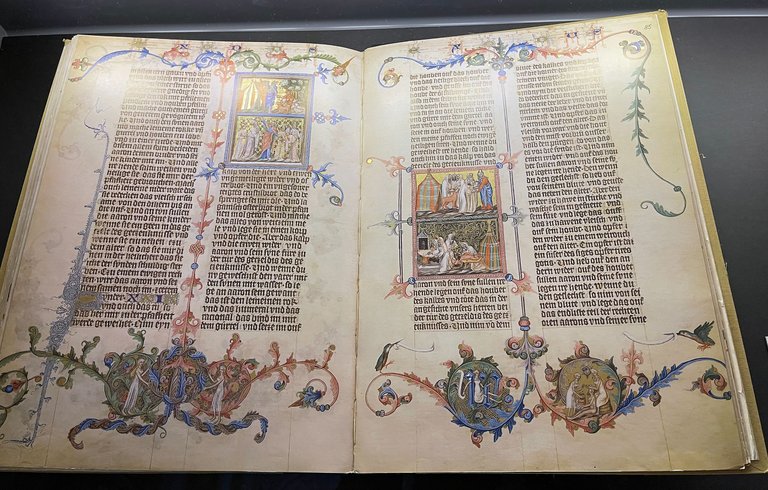

Die Wenzelsbibel, zwischen 1390 und 1400 in Prag entstanden und für den König Wenzel IV. von Böhmen geschrieben, ist eine der ältesten erhaltenen Übersetzungen des Alten Testaments ins Deutsche. Sie ist mit ihren 646 Miniaturen eine der am reichsten ausgestatteten Handschriften des Mittelalters.

Bemerkenswert sind die Illustrationen am Rand, abseits der biblischen Ereignisse, die auf den Auftraggeber verweisen und hier König Wenzel IV. zeigen, wie er von "Bademädchen" gewaschen wird, Symbole und Garanten der Reinheit (vgl. die "bäderkundliche" Sektion des Voynich-Manuskripts).

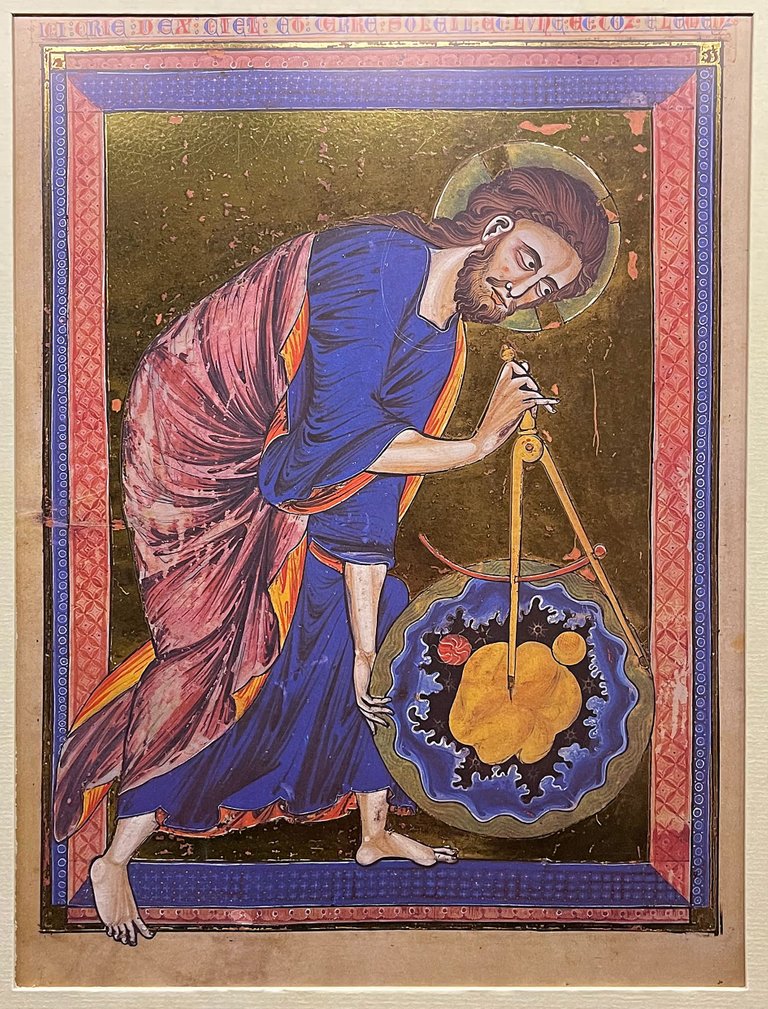

Von der "Bible moralisée" haben sich 14 Handschriften erhalten, 2 der reichhaltigsten davon in der öst. Nationalbibliothek. Sie entstanden im frühen 13.Jhd. am französischen Hof. Bekannt ist diese Darstellung Gottes, der als Schöpfer die Welt mit einem Zirkel ausmisst.

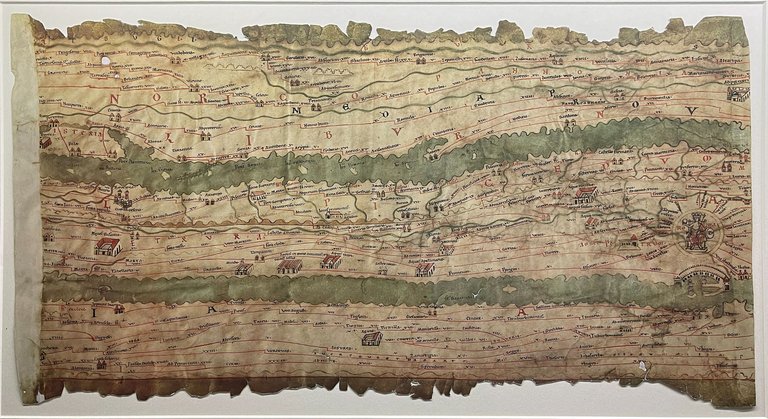

Die im 12. Jhd. entstandene Tabula Peutingeriana ist eine Abschrift einer älteren Vorlage, die auf das Original einer römischen Straßenkarte zurückgeht, die einzig erhaltene Straßenkarte der Antike, die das Straßennetz um 375 n. Chr. zwar geometrisch stark verzerrt, aber ansonsten ziemlich genau darstellt. Sie erinnert eher an einen U-Bahn-Plan als an eine maßstabsgetreue Karte. Sie zählt ebenfalls zum UNESCO-Weltdokumentenerbe. Rechts in der Abb. ist Rom zu sehen, die roten Abschnitte stehen jeweils für eine Tagesetappe.

Die ausgestellten Seiten sind alles nur Faksimile-Exemplare, also täuschend echt gemachte, originalgetreue Kopien (von lat. "fac simile!" Mach es ähnlich, das Motto vieler mittelalterlicher Mönche, die so antikes Wissen noch vor dem Zeitalter des Buchdrucks bewahren konnten). Die unschätzbaren Originale befinden sich (hoffentlich) bestens gesichert in entsprechend temperierten Tresoren.

Ich hoffe, die Fotos konnten Euch einen groben Eindruck dieses Prunksaals liefern. Ein Besuch lohnt sich auf jeden Fall!

Wo?

1010 Wien,

Josefsplatz 1

Wann?

Di. bis So. 10h-18h (Juni bis Sep. auch montags geöffnet)

Ticket:

10€

https://www.onb.ac.at/museen/prunksaal

Virtueller Rundgang:

https://www.onb.ac.at/museen/prunksaal/ueber-den-prunksaal/virtueller-prunksaal

all pics by @stayoutoftherz

PS:

Eine Rätselaufgabe: Wer etwas zu der Handschrift sagen kann, aus dem diese Seite stammt, bekommt ein fettes Upvote. Wie heisst sie und was ist das Besondere daran? Möglichst ohne Zuhilfenahme von Suchmaschinen.

Auflösung des Rätsels:

Wie @vikisecrets richtig erkannt hatte, ist es das Evangeliar des Johannes von Troppau - eines der wertvollsten Bücher in dieser Bibliothek. Es stammt aus 1368 und man nimmt an, es wurde im Auftrag von Herzog Albrecht III. von Österreich geschaffen. Es gilt als "Gründungscodex" der kaiserlichen Hofbibliothek und ist damit das allererste Buch der öst. Nationalbibliothek.

https://www.onb.ac.at/ueber-uns/650-jahre/timeline/1368-gruendungscodex-und-mittelalterlicher-schatz

Nette Hütte. Vielleicht sollte ich Mal wieder nach Wien reisen.

Das ist ja wahnsinnig imposant. Wenn man die Architektur der heutigen Zeit dagegen sieht...

!BEER

View or trade

BEER.Hey @stayoutoftherz, here is a little bit of

BEERfrom @lauch3d for you. Enjoy it!Learn how to earn FREE BEER each day by staking your

BEER.Danke für die Infos, da bekommt man wirklich Lust, den Prunksaal zu besichtigen.

Ad Rätsel: puh, das war ziemlich schwierig, selbst unter zu Hilfenahme von Suchmaschinen, habe einen religiösen Hintergrund vermutet, und den Ursprung gefunden:

Das Buch stimmt schon mal, aber was macht es zu etwas Besonderem für diese Bibliothek? Und das steht nicht auf der Verlagsseite, die Du verlinkt hast :)

PS: Diese neue Spoilerfunktion von peakd ist genial!

Das alles nur Duplikate sind?

Die Seiten in den Vitrinen ja, allerdings sehr gut gemachte.

Ist schon krass, was die alles fälschen können. Habe mal gelesen, dass selten die Originalstücke vorhanden sein, die meisten wären Duplikate.

Alle Dinge dich mich geschichtlich interessieren, sind in Österreich vertreten. Sie wurden ständig hin und her transportiert. Mal sehen, vielleicht schaffe ich es noch mir eure Museen anzuschauen.

hab die Spoilerfunktion jetzt das erste mal verwendet, genial :)

Traumhaft, das wäre mein größter Wunsch... so eine Bibliothek zu haben, mit allen Schriften die es auf der Welt gibt und die Schätze in der Vatikan versteckt, gleich mit dazu.

Super Bilder, sieht sehr schick aus und die Lektüre sehr einladend. !PIZZA

I gifted $PIZZA slices here:

themyscira tipped stayoutoftherz (x1)

@technicalside(2/5) tipped @stayoutoftherz (x1)

Join us in Discord!

I can't say much about what you wrote, but I can tell you that some of those photos are grand!

The arches... And look at all those books📚😳👀

@misshugo check thos out!

!PIZZA

!LUV

@stayoutoftherz, @technicalside(2/3) sent you LUV. | tools | discord | community | HiveWiki | NFT | <>< daily

NFT | <>< daily

Thanks!

Haha ;-) mein erster Gedanke war, warum sich über das bisschen Gold an einem Boesendorfer aufregen? ;-)

Wunderschöne Aufnahmen und ein gigantischer Kulturschatz. Danke für den virtuellen Ausflug

!hiqvote

@beeber, the HiQ Smart Bot has recognized your request (1/2) and will start the voting trail.

In addition, @stayoutoftherz gets !PIZZA from @hiq.redaktion.

For further questions, check out https://hiq-hive.com or join our Discord. And don't forget to vote HiQs fucking Witness! 😻

Yay! 🤗

Your content has been boosted with Ecency Points, by @stayoutoftherz.

Use Ecency daily to boost your growth on platform!

Support Ecency

Vote for new Proposal

Delegate HP and earn more

Stunning

Also,ohne Suchmaschine gings nicht.

Was du vermutlich suchst, ist das hier, nehme ich an.

https://www.onb.ac.at/forschung/forschungsblog/artikel/die-tabula-peutingeriana#:~:text=Die%20Tabula%20Peutingeriana%2C%20seit%202007,entstandene%20Kopie%20eines%20sp%C3%A4tantiken%20Originals.

<<So kam die Tabula Peutingeriana 1738 in den Besitz der Hofbibliothek in Wien, wo sie sich noch heute unter der Bezeichnung » Codex Vindobonensis 324 in der Sammlung von Handschriften und alten Drucken der Österreichischen Nationalbibliothek befindet.

(Den Hidden Spoiler Text, habe ich nicht kapiert wie der funktioniert)

Nein, die Seite ist nicht aus der Tabula Peutingeriana!

Den Spoiler Text kannst Du so verwenden, in peakd:

Ohhh wow, what a sight to behold 😱😱

It is so beautiful, @stayoutoftherz you did a good job with the pictures and giving a detailed account of everything 👍

thanks!

Ich war in sooo vielen historischen Gebäuden in Wien

aber noch nie in der Österreichischen Nationalbibliothek,...

nicht einmal, als ich in Wien 3 Jahre wohnte...

mal sehen ob es sich 2023 mal ausgeht

Echt tolle Bilder!!

lg !PGM 🤠

BUY AND STAKE THE PGM TO SEND A LOT OF TOKENS!

The tokens that the command sends are: 0.1 PGM-0.1 LVL-0.1 THGAMING-0.05 DEC-15 SBT-1 STARBITS-[0.00000001 BTC (SWAP.BTC) only if you have 2500 PGM in stake or more ]

5000 PGM IN STAKE = 2x rewards!

Discord

Support the curation account @ pgm-curator with a delegation 10 HP - 50 HP - 100 HP - 500 HP - 1000 HP

Get potential votes from @ pgm-curator by paying in PGM, here is a guide

I'm a bot, if you want a hand ask @ zottone444

Dann ist es ziemlich überfällig :)

Wow!

Congratulations @stayoutoftherz! You received a personal badge!

Many thanks for attending the last Hive Meetup in Graz.

Check the #HiveMeetupGraz tag for related posts.

You can view your badges on your board and compare yourself to others in the Ranking

Check out our last posts:

Support the HiveBuzz project. Vote for our proposal!

pretty cool!